| Mozart´s Tempo-System |  |

| home | deutsch | english | français | italiano | music & diagrams | tempo indications | literature | impressum |

|

Abstract: Der reißerische Titel will sagen, dass die Erfindung des Mälzel-Metronoms unser Verständnis der Wiener Klassischen Musik schwer beschädigt hat: das gleich machende „Tak-tak“ des Metronoms verdrängte das organische Schwingen ihrer Metrik aus unserem Bewusstsein. Für Haydn und Mozart war die Geschwindigkeit durch Taktart, kleinste Notenwerte und Tempowort gemeinsam definiert, sie dachten sie nicht isoliert wie wir. Selbst Beethoven hat trotz aller Begeisterung für die Erfindung nur ca. 6 % seiner Werke metronomisiert. Die hier ausführlich beschriebenen Pendel-Basteleien von Loulié bis Mälzel beruhten auf einem Missverständnis: die von Menschen erschaffene Zeit der Musik lässt sich prinzipiell nicht auf die interesselos lineare der Physik beziehen. Nur „gute Beurtheilungskraft“ auf Grund intensiv vergleichenden Studiums der Werke eines Komponisten findet die richtige „Bewegung“ einer Musik. Mälzels

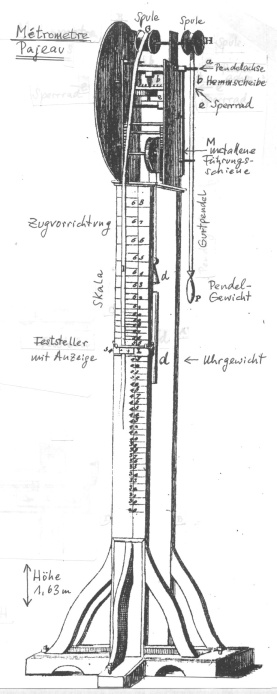

Mord an Mozart Helmut Breidenstein Dies ist die Geschichte eines Missverständnisses. Sie erzählt von den zahllosen verfehlten Versuchen, musikalische Zeit durch unmusikalische Zeit auszudrücken. Unmusikalisch ist der interesselos lineare Ablauf der Uhrzeit, die kalte Zeit der Sterne. Musikalische Zeit ist von Menschen erschaffene Zeit, „die Zeit, die die Musik ganz für sich allein hat, die Zeit, die mit dem Erklingenden der Musik entsteht und die es sonst nirgends gibt. Ein Spiel, in dem die Dauern des Tönenden ein Gewebe von Zeitsetzungen entstehen lassen, weit über alles Gemessene und Messbare hinaus. Musik ist Befreiung von der Zeit.“ (1) Bis zur Erfindung des modernen Metronoms im Jahr 1814 scheint keiner der bedeutenden Komponisten das Bedürfnis gehabt zu haben, das Tempo seiner Musik außermusikalisch festzulegen; sie dirigierten oder spielten ja meist selbst, in einem dem Satz, dem Text und dem Raum gemäßen „tactus“. Dass dieser ein festgelegtes Einheitstempo gehabt habe - etwa des Pulsschlags - , ist Behauptung praxisferner, systemverliebter Theorie. Selbstverständlich konnten andere cantores die Werke auf ihre Art aufführen, in Tempi entsprechend dem Raumklang ihrer eigenen Kirche. Die „Intention des Komponisten“ spielte da zunächst ebensowenig eine Rolle wie die Signatur auf einem Gemälde oder einer Skulptur zur Ehre Gottes. „Der Takt ist der Zeitraum, den man zum Heben und Senken der Hand verwendet: und weil man diese beiden Bewegungen schneller oder langsamer machen kann, bestimmt derjenige, der das Konzert leitet, die Geschwindigkeit entsprechend der Art der Musik und ihrem Inhalt, oder gemäß seinem Willen.“ (2) Auch die gesellschaftliche Unterhaltung des Madrigalsingens war sicher nicht von interpretatorischen Zweifeln geplagt: ihr Text zeigte den Charakter und so auch das Tempo an. In der Instrumentalmusik ging es vor allem um die Begleitung von Tänzen, deren Tempo sich aus der traditionellen Schrittfolge, sowie der Mode und den Fähigkeiten der Tanzenden ergab. Die Branles, Bourrées, Gavotten, Menuette etc., mussten keineswegs immer und überall gleich getanzt werden - schon gar nicht in fortgeschrittener Stimmung! Erst mit größerer Verbreitung von Notendrucken und dem Siegeszug der Oper über ganz Europa (wie auch in der trockenen Akustik weltlicher Räume) entstand das Tempoproblem. Die Interpretation der Kammermusikwerke und Arien durch private Käufer und das komplizierte Zusammenwirken vieler Künstler auf der Bühne und im Orchester der Oper konnten nur noch selten vom Komponisten überwacht werden. Bei Arien und Konzerten im Generalbass-Stil entfiel auch das Tempo-Regulativ polyphon gegen- und übereinander geschichteter konträrer Rhythmen. Das tempo giusto, definiert durch die „natürlichen“ Tempi der Taktarten (3/8 war z. B. schneller als 3/4) und die jeweils kleinste Notenklasse, genügte nicht mehr, man begann, es mit „Beywörtern“ genauer zu bestimmen.(3) Aber was heißt schon adagio, andante und allegro? „Bequem“, „gehend“ und „fröhlich“, ein sprudelnder Quell für Missverständnisse - bis heute. Pendel als Lösung?Da hatte nun - praktischer Weise gleichzeitig mit der Erfindung des Problemkinds Oper durch die Florentiner ‚Camerata’ - Galilei um 1600 die Pendelgesetze gefunden. Der französische Universalgelehrte Marin Mersenne (1588-1648) erkannte, dass man mit Pendelschwingungen nicht nur den Puls von Kranken, die Bewegung von Himmelskörpern, die richtige Gradeinteilung bei der Einrichtung von Sonnenuhren(!) und die Schallgeschwindigkeit, sondern auch die Tonfrequenz und das Tempo von Musikstücken messen könnte. Er errechnete, dass ein Pendel 3 1/2 pied royal lang sein musste, um in einer Sekunde eine tour von links nach rechts zu machen, und präzisierte, dass die retour von rechts nach links eine zweite Sekunde dauert. (4) Man kann das mit einem Pendel von knapp einem Meter Länge leicht selbst ausprobieren. 1636 ließ Mersenne zur bildhaften Erläuterung des Pendelgesetzes (in seiner einfachsten Form T= Wurzel aus L) in seiner Harmonie universelle eine Skala abdrucken, die zeigt, dass ein Pendel von 4 m Länge 2 Sekunden, eines von 225 m Länge 15 Sekunden und eines von 900 m Länge 30 Sekunden für eine Halbschwingung brauchen würde. Obwohl er gar kein wirkliches Metronom konstruierte, ist im 20. Jahrhundert etwas dümmlich gespottet worden: „Man muss glauben, dass die Musiker alle in Palästen von der Größe des Pantheon wohnten.“ (5) In seiner Begeisterung schlug Mersenne unter vielen anderen neuen Methoden vor, beim Versand einer Komposition nach China (falls dort das europäische Notensystem und die Regeln der Komposition bekannt seien ...) zur Kommunikation der gewünschten Tonhöhe statt einer schlecht transportierbaren Orgelpfeife „einfach“ für den ersten Ton die Schwingungszahl pro Sekunde mitzugeben. Wenn diese „50“ sei und ein Takt zwei Sekunden dauern solle, genüge es dann, als Tempoangabe „100“ zu schreiben, um anzuzeigen, dass der Takt 100 Schwingungen der Saite dauern solle. (6) Wahrhaft genial - wenn auch ebenso praxisfern wie sein 900-Meter-Pendel. Étienne Loulié (1654-1702), Musiker und Musiktheoretiker am Hof der Mlle. de Guise, gab dann 1696 in seinen Éléments ou Principes de Musique, einer Basislehre für Laien, (7) als Erster mit Hilfe der vibrations eines einfachen Fadenpendels von verstellbarer Länge (er nannte das zwei Meter hohe Gerät Chronomètre) das Zählzeit-Tempo einiger Musikstücke an. (8) Offenbar kannte er die Pendel-Formel nicht, denn er unterteilte seine Längen-Skala in gleiche Abstände von jeweils 1 pouce (1/12 pied, hier= 2,76 cm). Ein Rückschritt gegenüber dem international verständlichen Zeitbezug Mersennes, denn die Längenmaße pied, foot und Fuß differierten entgegen dem Anspruch von Louliés pied ‚universel’ europaweit ganz erheblich.(9) Johann Joachim Quantz attestierte der „Maschine“ Louliés 1752 „fast allgemeine Vergessenheit“, „da sie, so viel man weiß, niemand sich zu Nutzen gemacht hat.“ (10) Der Irrtum, man könne das Tempo von Musik ungeachtet des Inhalts und der Aufführungsumstände eines Stücks „objektiv“ messen, trieb von nun an über hundert Jahre lang die Theoretiker um, und Versuche - vorwiegend in Frankreich - folgten in kurzen Abständen. Saint-Lambert, Cembalist, Musikpädagoge und -theoretiker in Paris, hielt 1702 (offenbar in Unkenntnis von Louliés Pendel) altväterisch technikfrei den Schritt eines „ziemlich langsam spazierenden“ Menschen, der 5/4 Meilen in der Stunde zurücklegt, für das beste Tempomaß des 4/4-Taktes, den er gleichzeitig „sehr schwer“ nannte.(11) Aber wie geht man genau 5/4-Meilen in der Stunde? Rechnerisch ergibt sich ein „langsames Spazier“-Tempo von 4,9-5,6 km/Std. (je nach der zugrunde gelegten „Meile“), d. h. 1,4-1,6 Meter pro Sekunde, also 75-Zentimeter-Schritte im Tempo der Ouvertüre zu Carmen (MM 1/4=116), - recht forsch! Joseph Sauveur (1653-1716), Begründer der musikalischen Akustik, schlug 1701 für Louliés Fadenpendel eine Skala mit gemäß dem Pendelgesetz quadratisch anwachsenden Pendellängen bezogen auf Sekundenbruchteile vor. Obwohl dies internationale Anwendung ermöglichte, blieb es zunächst folgenlos, da er nur das Tempo einer einzigen Air mitteilte. Michel L’Affilard (1656-1708), Tenor und Musiktheoretiker an der Chapelle de Musique von Versailles, gab seinem musikalischen Anfängerlehrbuch für die dames religieuses eines Klosters 23 ein- und zweistimmige Tanzlieder bei, die er 1705 mit erstaunlich schnellen Pendelangaben versah (in 60stel Sekunden pro Halbschwingung und Zählzeit). (12) Obwohl die Nonnen sie sicher nicht tanzen sollten, behauptet die Schule um Erich Schwandt und Willem Retze Talsma seit 1974, sie könnten nur doppelt so langsam gemeint sein: L’Affilard meine Vollschwingungen, d. h. ein ganzes Hin und Her des Pendels - bei seinem Menuett also zwei Pendelschläge von MM=71 auf drei Viertel! Man müsse seine Sekunden-Angaben halbieren.(13) Obgleich alle historischen Quellen wie Mersenne unter vibration eine Halbschwingung verstehen („Jede Bewegung nach rechts oder nach links ist eine vibration“ (14), , baute Talsma die Idee der Voll- oder Doppel-Schwingungen in akrobatischer Umdeutung der Quellen zur sogenannten „metrischen Theorie“ aus, nach der alle schnellen Tempi des Barock wie der Klassik doppelt so langsam gespielt werden müssten, Beethoven und selbst Chopin nicht ausgenommen. Die Theorie wurde ausführlich widerlegt.(15)

Die Anfänger, die auf den nur 213 Seiten des Büchleins eine Ausbildung vom allerersten Notenlesen bis zum fertigen Dirigenten erhalten sollten, konnten sie wohl kaum je anwenden. An die freudig zitierende Musikwissenschaft: wie ernst kann man das Do-it-yourself-Lehrbuch eines Amateurs nehmen? Sehr rasche Tempi scheinen auch die über 500 in Frankreich erhaltenen bestifteten Walzen für automatische Spieluhren und Orgeln gehabt zu haben. „Man könnte eine musikalische Maschine durch Kunst zubereiten, daß sie gewisse Stücke mit so besonderer Geschwindigkeit und Richtigkeit spielete, welche kein Mensch weder mit den Fingern, noch mit der Zunge nachzumachen fähig wäre. Dieses würde auch wohl Verwunderung erwecken; rühren aber würde es niemals“, schrieb Quantz in seiner Flötenschule.(18) (Er konnte nicht ahnen, welch geniale Musik im 20. Jahrhundert Conlon Nancarrow mit seinen Studies for Player Piano schreiben würde.) Könnte es nicht sein, dass im Zeitalter des Automaten-Kultes - so schön beschrieben bei E. T. A. Hoffmann - die schnellen Tempi der Walzen genau diese „Verwunderung“ bezweckten? Dann wären sie als Dokumente für die damalige „Aufführungspraxis“ ohne Wert.(19) Eine Faustregel für Anfänger Johann Joachim Quantz gab 1752 „jungen Leuten, die sich der Musik widmen“- also Anfängern - „zur Richtschnur des Zeitmaßes“ den Puls „wie er nach der Mittagsmahlzeit bis Abends [...] bei einem lustigen und aufgeräumten, doch dabey etwas hitzigen und flüchtigen Menschen von cholerisch-sanguinischem Temperamente geht.“ Er setzte ihn sehr realistisch mit 80 Schlägen pro Minute an und gab die vielzitierte Liste von Tempowörtern, bezogen auf diesen Puls. Ein physiologisches Zeitmaß, dem Geist der Musik kaum näher als das physikalische des Sekundenrasters, denn die Musik regiert den Puls, nicht der Puls die Musik. Nirgendwo schrieb Quantz, dass von Berufsmusikern jemals in diesen Tempi musiziert wurde; sie sollten nicht mehr als eine Faustregel für Studenten sein, damit sie nicht „von dem wahren Tempo eines jeden Stücks allzuweit abweichen“. Denn „es giebt zwar derselben in der Musik so vielerley [Tempi], daß es nicht möglich seyn würde, sie alle zu bestimmen.“ Durch Außerachtlassen dieser Einschränkung ist Quantz’ Puls-Tabelle in unserer Zeit leider tausendfach als Dogma missverstanden worden und noch der zwei Generationen jüngere Mozart sollte nach diesem Anfängerschema musiziert werden. Friedrich Wilhelm Marpurg enthebt uns aller Dogmen, wenn er 1763 in seiner Anleitung zur Musik ... sagt: „Der ordentliche Werth [des 4/4] muß aus dem Gebrauche erlernet werden, da der Pulsschlag so wenig eine unfehlbare Regel ist, als der Schritt eines Menschen.”(20) Daniel Gottlob Türk empfahl noch 1789 Quantzens Regeln, aber ebenfalls für Anfänger, und mit dem Vorbehalt, dass sie „die Bewegung nur im Allgemeinen bestimmen. [...] Ueberdies sind die Komponisten selbst in der Bestimmung des Zeitmaßes und der dabey gebräuchlichen Kunstwörter nicht durchgängig einer Meinung; denn der Eine versteht unter ‚Allegro’ einen weit größeren Grad der Geschwindigkeit, als der Andere.“ Alternativ zum Puls schlägt er als „immer noch sehr unvollkommenes Hülfsmittel“ eine Taschenuhr vor, deren Unruh „in einer Minute ungefähr 260 bis 270 Schläge thut“ - und fügt hinzu: „Jeden Schlag, hin und her, mitgezählt“, also Halbschwingungen.(21) Auch durch Messen der Aufführungsdauer versuchte man sich über das richtige Tempo zu verständigen. Johann Adam Scheibe bestimmte 1773 die Dauer seiner Kompositionen mit der Uhr und teilte sie dem Dirigenten mit.(22) Johann Philipp Kirnberger schrieb 1779 an Johann Nikolaus Forkel: „Bachen's Heilig wurde hier aufgeführt und die Fuge grade durch dauerte 11 Minuten, ich missbilligte es, weil es ganz dadurch verdorben wurde. Hr. Bach in Hamburg, dem ich meldete, es gehörte nicht mehr als 5 Minuten Zeit dazu, [...] setzt die Zeit auf 3 Minuten, mir scheint aber, dass 4 Minuten die beste Art sey, aber 11 Minuten ist gar nicht vor Ekel anzuhören.” Zeitdauer-Angaben zeigen sich da als ebenso untauglich zur Messung musikalischer Zeit wie Pendel-Werte. Was in den Minuten geschieht, wie gespielt wird, entscheidet über die Angemessenheit des Tempos. Der Richter und Musiktheoretiker Gottfried Weber (1779-1839) versuchte es - wie auch andere - noch einmal mit dem Fadenpendel, das Längenmaß solle in der Partitur abgedruckt werden. 1815 schrieb er in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung: „Paminas Arie: Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden etc. (Andante 6/8 Takt) wird dem Publikum nicht selten langweilig” - bei einem angeblichen Tempo von 8teln= 92 MM, was für heutige Verhältnisse ausgesprochen zügig wäre. „Ich nahm die Arie zu Hause mit Aufmerksamkeit durch [...] Und darum meyne ich nun, sie muß in einem Tempo von 6'' bis 7'' rhein. [Pendellänge in Zoll] genommen werden.” Das sind umgerechnet 8tel=138-152 MM, ein absurdes, in den Zweiunddreißigstel-Koloraturen fast unsingbares Tempo, genau doppelt so schnell wie heute üblich.(23) Webers Ergebnis seines häuslichen Experimentes erschien dann 13 Jahre später fast wörtlich in der nachgelassenen Biographie Mozarts von Konstanzes inzwischen ebenfalls verstorbenem zweiten Ehemann Georg Nikolaus Nissen, einem Nichtmusiker, 37 Jahre nach Mozarts Tod.(24) Seither geistert dieses groteske Tempo als „die am besten abgesicherte Temponahme einer Mozartschen Komposition” und als „Mozarts eigenes Tempo” durch die musikwissenschaftliche Literatur.(25) Flüchtige Recherche, mangelnde Quellenkritik? Mehr: ein prinzipielles Missverständnis der musiksprachlichen Gegebenheiten. Für die Komponisten und Theoretiker des 18. Jahrhunderts war die Geschwindigkeit eines Musikstückes kein selbständiger, isoliert messbarer Parameter. Sie war eine von mehreren Bedingungen „(logisch) richtigen Vortrages“(26) - nicht einmal die wichtigste. Die Dichte und Hierarchie der Betonungen (gegeben durch Taktart, Harmonik und kleinste Notenklasse), Rhythmus, Dynamik, Charakter, dramatische Situation und - heute in der Literatur völlig vernachlässigt - die „schwere oder leichte Spielart“, sie alle gemeinsam definierten das mouvement, um das es Mozart, Haydn und ihren Zeitgenossen ging, die Bewegung im weitesten Sinn. Zudem wurden Tempobezeichnungen als relativ angesehen: „Ein Allegro für die Kirche verträgt keine so geschwinde Bewegung, als für die Kammer oder das Theater, und wird in einer Sinfonie geschwinder vorgetragen, als in derselben Taktart und denselben Notengattungen in einem Singstük oder einem gearbeiteten Trio.“(27) Metronomzahlen oder Pendellängen allein, ohne weitere Information über die Aufführung, können da - gleich welcher Herkunft - nur falsch sein. Johann Abraham Peter Schulz im Artikel „Vortrag“ von Georg Sulzers Allgemeine Theorie der Schönen Künste(28) und Daniel Gottlob Türk im 6. Kapitel seiner Klavierschule(29) widmeten den miteinander korrelierten Aspekten des Vortrages unübertreffliche, leider viel zu wenig beachtete Ausführungen. Dennoch wurde weiter an Geräten zur Geschwindigkeitsmessung gebastelt. Walter Kolneder führt in seinem Artikel „Zur Geschichte des Metronoms“(30) 16 weitere Erfinder auf, die mit mehr oder weniger Geschick und Glück nach der Lösung des faszinierenden, doch vom Sinn der Musik wegführenden, Mechaniker-Problems strebten. Die bedeutendsten unter ihnen waren der heute fast gänzlich unbekannte Diederich Nikolaus Winkel und - natürlich - Johann Nepomuk Mälzel. Die neue Zeit „Wir können beynahe keine tempi ordinarij mehr haben“(31) - dieser fast verzweifelte Satz Beethovens markiert den Umbruch von der höfischen zur Musik des bürgerlich-technischen Zeitalters. Tempi ordinari, das war Mozarts und Haydns mit größter Selbstverständlichkeit gehandhabtes System von über 300 Modulen aus Taktart+Notenklasse+Tempowort, die gemeinsam bestimmten, wie schnell, mit welchen Binnenbetonungen, ja mit welcher Dynamik, Artikulation und Bogenführung, eine Musik vorgetragen werden sollte - ein perfektes kompositorisches Werkzeug.(32) Beethoven selbst war es, der mit seiner revolutionären Expressivität, seinem Sprengen der traditionellen Ausdrucksformen, seinen gewaltsamen Sforzato-Ketten, seinem an allen Fesseln rüttelnden Rubato-Spiel dies in Jahrhunderten gewachsene System zerstörte. Hintergrund für sein kaum mehr zu bändigendes Ausdrucksbedürfnis waren die europaweiten kriegerischen und kulturellen Umstürze im Gefolge der französischen Revolution. Die Hierarchien und die Etikette höfischen Lebens waren davon ebenso betroffen wie die raffinierten Handwerksregeln der von der Aristokratie abhängigen Künste. Die feinsinnige, vielstufige „Taktordnung“ der Marpurg, Kirnberger, Koch, Riepel, Schulz, die noch für Haydn und Mozart nichts zu wünschen übrig ließ, wurde überrannt von der gewaltigen Dynamik einer neuen Zeit. Beethoven zu seiner geplanten Bacchus-Oper: „Dissonanzen vielleicht in der ganzen Oper nicht aufgelöst oder ganz anders, da sich in diesen wüsten Zeiten unsere verfeinerte Musik nicht denken lässt“. Symbolhaft die „Schreckensfanfare“ der Neunten. Chaos drohte - ein Messsystem musste her; waren nicht auch die pieds jetzt durch den Normal-Meter ersetzt? Auftrat der Mechanikus Johann Nepomuk Mälzel und Beethoven griff nach dem von ihm propagierten „Metronom“ wie nach einer rettenden Planke im Meer. Zwar hatten die Grundlagen des Apparates andere erfunden: Gabory erwähnt ein zusammengesetztes Pendel schon 1770. Wir kennen es: zur Verkleinerung der Abmessungen dient da statt eines Fadens eine kurze metallene Stange, die um eine im untersten Viertel angebrachte waagerechte Achse schwingt. Unten ist sie mit einem größeren und oben mit einem kleineren Gewicht versehen. Die Idee, letzteres zur Regulierung der Geschwindigkeit verschiebbar zu machen, hatte 1784 ein gewisser Petremand, Angestellter des berühmten Uhrmachers Bréguet in Paris. Der Bezug des Pendelschlages auf Minuten stammte von Mersenne und Sauveur, der Antrieb durch ein Uhrwerk und das „Tak-Tak“ vom Oberpostdirektor Pajeau. Aus dem gleichen Jahr 1814 wie Mälzels Gerät stammt schließlich ein diesem sehr ähnliches handliches Modell vom offenbar weniger geschäftstüchtigen Amsterdamer Orgelbauer Diederich Nikolaus Winkel. Es steht im Gemeentemuseum Den Haag. Viele gute Ideen kamen zusammen; die durchschlagend weltweite Wirkung aber brachte das Organisationstalent Mälzels, der nicht zögerte, seinen Apparat sofort in Paris und London patentieren zu lassen. Zur

Förderung des Verkaufs propagierte er die

vollständige

Abschaffung der „noch aus der Barbarey der Musick

herrührenden“(33)

italienischen Tempobezeichnungen

und brachte es tatsächlich fertig, dass nach einer Werbeaktion

mit 200 verschenkten Metronomen fast alle damals namhaften

europäischen Komponisten sich

öffentlich

verpflichteten, ihre Tempi nur noch mit Hilfe seiner Maschine

zu

definieren - für den „Kaiserlichen

Hofkammermaschinisten“

Mälzel wie eine Lizenz zum Gelddrucken. In seiner

Gebrauchsanweisung schreibt er: „... ist dieses so zu

verstehen,

dass in diesem, wie in jedem anderen Falle, jeder EINZELNE Schlag als

ein Theil des beabsichtigten Zeitmasses anzusehen, und als solcher zu

zählen sey; also nicht die beyden (durch die Bewegung von

einer

zur andern Seite) hervorgebrachten Schläge“.(34) Der

zunächst

begeisterte Beethoven - er unterzeichnete zusammen mit Salieri eine

am 14. Februar 1818 veröffentlichte Erklärung

über die

Nützlichkeit des Metronoms -, versah allerdings trotz

ständiger

Bitten von Veranstaltern, Liebhabern und Verlegern innerhalb von elf

Jahren gerade einmal 25 seiner über 400 Werke mit

Metronomangaben. Von 1817 bis 1824 pausierte er ganz. Aus seinem

Zögern und den widersprechenden Äußerungen

in seinen

Briefen spricht große Unsicherheit gegenüber der

Rigidität

des Apparates; spielte er doch laut Aussagen von

Freunden

seine Werke jedesmal anders. „Gar kein Metronom! Wer

richtiges

Gefühl hat, braucht ihn nicht; und wer es nicht hat, dem

nützt

er doch nichts“- wird von ihm überliefert.(35) Ich halte es

deshalb für sehr gewagt, wenn Rudolf Kolisch aus den wenigen

Metronomangaben Beethovens systematisch auf sein Gesamtwerk

extrapolierte.(36) Virtuosen Johann Nepomuk Hummel, „Mozarts bedeutendster Schüler“ (er war damals acht Jahre alt ...), Komponist und gefeierter Pianist, metronomisierte 1823 eigene Bearbeitungen von dessen sechs letzten Sinfonien für Klavier, Flöte, Violine und Violoncello, d. h. für ein völlig anderes Medium, zum Teil äußerst rasch:(37) beispielsweise die von ihm als „Allegro“ bezeichneten Allegretto-Menuette der Sinfonien KV 543 punktierte Halbe=72 MM (Trio!), KV 550 punktierte Halbe=76, und KV 551 gar punktierte Halbe=88 MM oder das Allegro-2/4-Finale von KV 543 4tel=152, - was wäre dann „Presto“?. Zu ihrer Authentizität merkte der Mozart-Forscher Neal Zaslaw an: „Hummel könnte bezüglich der Tempi anderer Meinung gewesen sein als sein erhabner Meister, oder wollte vielleicht die Musik auf den neuesten Stand bringen, um dem mehr als drei Jahrzehnte später veränderten Geschmack zu gefallen“.(38) Der Beethoven-Schüler Carl Czerny veröffentlichte 1835 und 1847 Arrangements von 18 Sinfonien und Serenaden Mozarts für Klavier vierhändig. Seine Metronomangaben sind für die späten Sinfonien mit denen Hummels fast identisch, für die übrigen ebenfalls oft grotesk schnell.(39) Der Geschmack der neuen Zeit, des beginnenden technischen Zeitalters, in der die beiden Klaviervirtuosen neben Paganini glänzten, scheint eine ausgesprochene Vorliebe für rasche Tempi gehabt zu haben.(40) Friedrich Guthmann klagte schon 1805 „Über die allzugroße Geschwindigkeit des Allegro, und überhaupt über das eingerissene unmäßige Eilen“.(41) Richard Wagner sprach von einer „fatalen Vorliebe für das Herunter- oder Vorüberjagen“, Ignaz Moscheles distanzierte sich von „the rapidity of piano-forte execution, so largely developed at the present time“(42), Hector Berlioz fand 1843 bei vielen deutschen Kapellmeistern, u. a. auch Mendelssohn, eine Tendenz zu übereilten Tempi.(43) Gottfried Wilhelm Fink, Chefredakteur der Leipziger Allgemeinen musikalischen Zeitung: „So hat sich denn das Abhetzen der Tonstücke [...] bis in die Orchester verbreitet, dass man manchmal meint, der Kapellmeister stehe eben im Begriff, mit allen seinen Musikern durchzugehen.“(44) Laut Friedrich Rochlitz mag das sogar schon zu Mozarts Lebzeiten begonnen haben: „Ueber nichts klagte Mozart heftiger als über ‚Verhunzung‘ seiner Kompositionen bey öffentlicher Aufführung - hauptsächlich durch Uebertreibung der Schnelligkeit der Tempo’s. - ’Da glauben sie, hierdurch soll’s feurig werden. Ja, wenn’s Feuer nicht in der Composition steckt, so wird’s durch Abjagen wahrlich nicht hineingebracht’“.(45) Dennoch war Mozart natürlich da, wo es passte, schnellen Tempi überhaupt nicht abgeneigt: zum Presto-¢-Finale der „Haffner“-Sinfonie schrieb er bekanntlich: „so schnell als es möglich ist!(46) Talsma jedoch will da Halbe=76 MM. Das Können ist halt verschieden verteilt. Auf die Spitze getrieben wurde die von Grund auf falsche Musikmessung durch die anonymen, völlig inkonsistenten Metronomisierungen von acht Opern Mozarts in den Klavierauszügen des Pariser Verlages Schlesinger in den 1820er Jahren(47), die durch Nachdrucke eine bis heute unheilvoll fortwirkende weltweite Verbreitung fanden. Die geschichtsvergessene Übernahme all dieser rein technischen Geschwindigkeitsangaben in die Diskussion der letzten Dekaden, in der die für das Tempo so wesentliche Vortragsart völlig außer Betracht blieb, hat unserem Verständnis Haydns und Mozarts schwer geschadet. Methoden der Metronomisierung "Es ist nicht bekannt, auf welche Art [der schon taube] Beethoven seine Metronomisierungen festlegte. Man könnte sich vorstellen, daß er am Klavier die Satzanfänge vorspielte [gelegentlich unter Zeitdruck], während ein Helfer das Metronom danach einstellte; ebenso wäre es möglich, daß er die Themen summte oder sich nur vorstellte und das Tempo durch Klopfen angab.“(48) Ein Selbstversuch zeigt, wie das Ticken des Metronoms die innere Vorstellung beeinflusst, wie das Gewicht groß besetzter Werke leicht unterschätzt wird, und wie bereits wenige Takte nach Beginn oder gar bei einem neuen Thema Korrekturen nötig werden; selbst ein streng durchgehaltenes Tempo fluktuiert ja, wenn nicht gerade die Telekom Mozart spielt. Hatten aber Loulié, L’Affilard, Pajeau und Choquel mit ihren unhandlichen Geräten für ihre Tänze und Arien bessere Methoden? Soviel ich herausfinden konnte, gibt es kein einziges Werk, dessen Tempo Beethoven im Sinne Mälzels und gemäß seiner Selbstverpflichtung gegenüber Ignaz von Mosel(49) ohne Tempoworte, nur mit einer Metronomzahl, bezeichnet hat. Mälzels geniale Vermarktung der praktikablen Methode zur Geschwindigkeitsmessung zerstörte den gewachsenen Sinnzusammenhang des mouvement der europäischen Musik binnen Kurzem. Seitdem - und bis heute noch - wurde den tradierten italienischen „Tempo“-Bezeichnungen nur noch zugetraut, vage den Charakter eines Stückes zu definieren. Die Kompetenz für die Bezeichnung der Geschwindigkeit wurde dem Ensemble der musikalischen Parameter einer Komposition entzogen und einem Uhrwerk übertragen. Auf das metrische Empfinden so vieler Musiker-Generationen hatte dies verheerende Wirkung,. Das seelenlose „Tak-Tak-Tak” des Apparates beschädigte das Bewusstsein des Binnenlebens klassischer Taktarten schwer und viele Musiker fühlen heute keinen Unterschied mehr zwischen den beiden Halben des 2/2-Taktes, den einzelnen Vierteln eines 3/4 oder 4/4-Taktes, oder zwischen den Achteln eines 3/8-, 4/8- oder 6/8-Taktes. Zeit „das musikeigene Maß“? Mit Emphase ist behauptet worden, dass Mälzels Genialität darin bestanden habe, erstmals „als Norm nicht irgendein Längenmaß des Pendels zu setzen, sondern das musikeigene Maß, die Zeit“.(50) Mersenne, Sauveur, L’Affilard und Pajeau waren ihm darin allerdings über hundert Jahre vorangegangen. Meiner Meinung nach hatten sie keinen Erfolg, weil „Realzeit“ eben gerade nicht das „eigene Maß“ der Musik ist. Das ureigene Wesen des metrisch gegliederten klassischen mouvement lässt alle Versuche scheitern, es auf Vorgaben der realen Welt zu beziehen - und sei es die biologische Uhr. Haydn, Mozart und Beethoven schufen ein Reich geistiger Bewegung, und um diese, nicht um die uns so sehr beschäftigende physikalische Geschwindigkeit, geht es bei ihren „Tempo”- oder besser gesagt: „Vortrags”-Anweisungen. Metronomangaben zu Werken der Wiener Klassik sind deshalb prinzipiell falsch. Die Beethovens nicht darum, weil manche als „unspielbar“ gelten, sondern weil zu ihrer Richtigkeit auch alle anderen Parameter des Vortrages genau so sein müssten, wie Beethoven sie dachte - und das können sie selbst bei verantwortungsvollster Bemühung nach zweihundert Jahren in einer grundsätzlich anderen Welt, nach ihm noch unvorstellbaren Menschheitskatastrophen, nicht sein. Sie schwächen mit dem prioritär gesetzten, physikalisch verstandenen Tempo die Bedeutung der Parameter Melodik, Harmonik, Rhythmik, Metrik, Dynamik, Agogik, Spielart, Text und Stimmung für einen „logisch richtigen“, Beethovens Ausdruck suchenden Vortrag. Natürlich müssen seine Mälzelzahlen - wie unüberprüfbar auch immer zustande gekommen - genau studiert werden; nicht selten werden deren Tempi sogar aus den interpretatorischen Überlegungen resultieren. Ihre dogmatisch buchstäbliche Realisierung aber kann nicht Maßstab kompetenter Interpretation sein. Nach dem Ende des klassischen mouvement zeigte sich die Problematik physikalischer Zeitmessung von Musik erneut in den Metronomangaben Schumanns und Chopins. Wagner verzichtete auf sie nach bösen Erfahrungen mit dem Tannhäuser, Brahms - und später Mahler - ganz. Verdi allerdings bezog die fast körperliche Motorik seines Orchesters entgegen meiner These so plausibel auf Mälzels Realzeit, dass Toscaninis und Soltis wörtliche Übernahmen mich immernoch überzeugen. Der rhythmisch so rigide Strawinsky aber sagte entgegen eigener Metronomisierung: „Today I do it in MM ...“. Boulez nahm sein Le Marteau sans maître dreimal auf - jedes Mal langsamer. Womit wir zum Schluss noch die moderne Steigerung des Metronoms berührt hätten: die Fixierung sämtlicher Parameter der Musik auf Schallplatte. Ein Schmetterling, aufgespießt. Bartók hatte davor gewarnt, Celibidache sie verweigert. John Cage: „Möge sich niemand einbilden, dass er, wenn er eine Aufnahme besitzt, auch die Musik hat“.(51) Geben wir dem 18. Jahrhundert das letzte Wort: Jean Jacques Rousseau: „Der einzige gute Chronometer, den man haben kann, ist ein fähiger Musiker, der Geschmack hat, der die Musik gut gelesen hat, die er aufführen lassen muss, und der ihren Takt zu schlagen weiß. Maschine hin, Maschine her, es ist besser, sich an diesen zu halten.“(52) Leopold Mozart: „... man muß auch aus dem Stücke selbst zu errathen wissen, ob es eine langsame oder eine etwas geschwindere Bewegung erheische. [...] Hieraus erkennet man unfehlbar die wahre Stärke eines Musikverständigen. Jedes melodische Stück hat wenigstens einen Satz, aus welchem man die Art der Bewegung, die das Stück erheischet, ganz sicher erkennen kann. Ja oft treibt es mit Gewalt in seine natürliche Bewegung; wenn man anders mit genauer Aufmerksamkeit darauf siehet. Man merke dieses, und wisse aber auch, daß zu dieser Erkenntnis eine lange Erfahrung, und eine gute Beurtheilungskraft erforderet werde. Wer wird mir also widersprechen, wenn ich es unter die ersten Vollkommenheiten der Tonkunst zähle?“(53) Ludwig van Beethoven: "Die Metronomisierungen - hol' der Teufel allen Mechanismus."(54)

19.09.2007 © Helmut Breidenstein, Straße 42, Nr. 27 A, 13125 Berlin, Deutschland nach oben

Aktualisiert 03.01.2012

|